どうも、ちゃんくすです(^^)

前回の記事では主に具体的な学習方法を書いたので、今回は試験に臨むにあたり私が注意したことや、試験当日の過ごし方、解答の進め方など、私が実践して良かったと思うことやより戦略的なことを書いていきたいと思います。

資格試験を合格するには、もちろん学習そのものが重要な要素になってくるとは思いますが、試験を最後まで乗り切るための準備や、いわゆる心の準備も大切になってくると思うので、試験の戦い方にフォーカスしてみました。

試験当日の過ごし方(会場に着くまで)

まず私が実践した試験当日の流れですが、朝は8時か9時頃起きました。(やはり前日は緊張して早く寝れなかったためです(笑)それでも6時間以上の睡眠はとりました)

そして朝食ですが、私は朝食べ過ぎるとお腹を壊しやすいため、おにぎり等の比較的軽いものを食べた記憶があります。朝食を摂らない人も多いですが、食べないと戦えないので食べた方が良いと思います。足りないと思ったら、レッドブルやモンスターなどのエナジードリンクで気合入れてみても良いと思います(笑)

持ち物について特に注意するべきは、受験票は言うまでもなく、試験直前に食べる昼食や水分は事前に準備しておいた方が良いです。会場近くのコンビニ等は混むことが予想されますし(実際めっちゃ混んでました(笑))、寄り道前提で行動するのは気持ちの面でも落ち着かないと思うからです。

あと腕時計は付けていきましょう。会場にも時計はあったと思いますが、いちいち上を見て確認するのは時間の無駄だからです。※スマートウォッチみたいな時計はカンニングを怪しまれても面倒なのでやめた方が無難です(笑)

また、会場への経路・時間は前日までに確実に押さえておきましょう。特に電車などの交通手段を利用される場合は、当日は大量の受験生で混んでいるので余裕を持って前進した方が賢明でしょう。私が会場に着いたのは12時前だったと思いますがそれでもババ混みでした(笑)

会場に着いてからの準備

続いて会場に到着してからですが、私が受験した会場は大学構内だったので、近くのベンチで昼食を済ませました。昼食と言っても、あまりがっつり食べると眠くなったりすると思ったので、事前に準備していたウイダーインゼリーの「エネルギー ブドウ糖」を飲みました。(頭をフル回転させるにはやはりブドウ糖は必須です(笑))

12時20分頃から注意事項の説明などがあるので会場に着席している必要がありますが、正直来てない人は結構いましたね(笑)説明中に入ってくる人も居たのでその辺は自己責任というかルーズな感じがしました。

それが終わったら試験開始までまだ若干時間あるので、大体の人はトイレに行ったりしてたと思いますが当然のようにババ混みなので、男性は大丈夫かもしれませんが女性は12時20分までにトイレに行っておいた方が安心だと思います。(私は男ですがそうしました(笑))

あと、私が特に注意したのは水分です。試験中は当然飲食は禁止されているので何も摂取できません。。。お腹が空くのは耐えられるかもしれませんが、3時間という長丁場の試験の中で意識レベルを保つには水分は重要です。水分がなくなると意識が朦朧としてきて頭の回転も悪くなるので、試験直前にしっかり摂取しておくようにしましょう。

また、試験中の集中力を保つために私が実践した方法は、「BLACKBLACK」などの強力なミントの刺激があるタブレットを口に含ませておく方法です。(ガムは、たとえマスクをしていても噛んでいたら注意される可能性もあると思ったのでやめました(笑))

例えば、2、3個を歯茎の裏に仕込んでおけば唾液があたることもないので簡単には溶けません。ちょっと眠気を覚えたり集中力が切れてきたなと思ったら、仕込ませていたタブレットを一つ下ろしてくれば、一気に強力な刺激で集中力を復活させることができます(笑)

解く順番・時間配分

まず解く順番に関してですが、私はこのようなことを意識して解答していきました。

- 最初に記述を見る→解けそうなら解く(時間かかりそうなら放置して最後)

- その後は順番通り法学からやり始める

- 熟考してしまう問題は迷わず飛ばす

- とにかく速度重視!

最初に記述を見る理由としては、頭が一番疲れていない段階で高配点である記述を見るのが賢明だと思ったからです。順番通りにやっても良いのですが、疲れ果てていては解答のヒラメキが浮かばない可能性もありますし、鬼門である記述を最初に見ることで問題の難易度を知ることができ多少は安心することができるからです。

そして、一番最初に見て直ぐに解答が浮かばなければいつやっても変わらないので諦めて放置すべきです。(ちなみに私はそこで数分フリーズしてしまいましたが気を取り直して法学からやり始めました(笑))

その後はオーソドックスに順番通りやり始めましたが、1問にかける時間は最大でも3分ほどと決め、ひたすら速度重視で沼にはまらないように努めました。こうすることで、良い流れを崩さないように解答していくことができ、考えても分からない問題に無駄な時間を掛けるというもったいないを防ぐことができます。そもそも、捨て問と呼ばれる問題が必ずあるので直ぐに解答が浮かばない問題というのはろくな問題ではありません(笑)

前回の記事でも言いましたが、試験は時間との戦いなので、どれだけ速く解答できるかに掛かっていると言っても過言ではありません。言い方を変えれば、分かる問題は確実に取り、分からない問題は捨てる、そして最後に余った時間で分からなかった問題に取り組む。試験とは、この分かる・分からないの選別を素早くできるかどうかが合否に大きく関わってくるのだと思っています。

このほかに、私が解答するにあたって注意したのはこのような部分です。

- 消去法で迅速に答えを導く

- 学習していない文言等は正解ではない

- 問題は素直に簡単に解釈する

- 自分の解答を信じる

まず、多くの方が実践しているであろう「消去法」ですが、やはりこれに勝る解答法はないでしょう。とは言え、見た瞬間に答えの肢が分かったとしても、他の肢も確認してしまうのが人間の性というものですが。。。(笑)私も、そんな弱い自分をぐっと押さえて次の問題に進みました。これは、「自分の解答を信じる」に繋がりますが、どんなに悩んでも最初にこれだと思った肢がやっぱり正解だったというのはあるあるだからですね。

しかし、それでも気になった問題を放置するのは良くないので、後から自分で再度確認できるように問題用紙にチェックを付けたり、問題番号をメモするなどしておけば安心です。

また、「学習していない文言等は正解ではない」というのは、十分な範囲を学習し、さまざまな問題に触れていることが前提ですが、間違いの肢というのは、やっぱりどこか不自然というか違和感があるものなので、自分が今まで見たことのない文言があり少しでも違和感を感じたならば間違ったことが書いてある可能性が高いと思います。

そして「問題は素直に簡単に解釈する」というのは、記述を解く際にも重要な考え方になってくると思いますが、変に難しく考えずにインスピレーションを大切にするべきということです。どうしても本番の試験となると難しく考えてしまいがちですが、素直に考えれば意外と簡単な問題だったりするので自分への戒めとして意識しておいて損はないと思います。

各問題への対策

- 後からやる場合でもマークはしときましょう

- 時間の掛かる問題や苦手問題は飛ばす

- 代わりに解きやすい問題に時間を掛ける

- やはり速度重視で残り時間を作る意識を!

まず、五肢択一に関しては先ほど述べたように消去法で解き進めます。分からなければ仮でも良いのでマークは必ず付けて次に進みましょう(分からないからと言ってマークを付けずに後でやろうとすると時間足らなくなった場合に空欄になってしまうからです)

そして、特に長文問題や個数問題に関しては読むのに時間が掛かるのと、正答率が低いので端から飛ばしてしまっても良いかもしれません。悩むという無駄な時間を少しでも減らすためには必要な対策だと思います。(私も当初は飛ばすつもりでしたが、そこまで難しくなかったのと流れでやってしまいましたが(笑))

また、飛ばすということに関して言えば、私は商法は最初から捨ててました。得意な方はそのままやっても良いかもしれませんが、商法は学習範囲が広い割には問題数も少なくコスパが悪いので私はほとんど学習していなかったからです(笑)

なので、最初から5問全て肢5をマークすると自分で決めており、一瞬で解答できました。そのおかげでだいぶ時間に余裕を持たせることができ、比較的解きやすい問題にしっかりと時間を使うことができたと思います。

これは心構えの話になりますが、試験では分からない問題は必ずある(捨て問)ということを念頭に置き、一つの問題に執着せずにガツガツ先へ進むことを意識すべきだと思います。

ちなみに私は、最初に見て放置していた記述以外を2時間で全て解答することができ、残り1時間をじっくり記述に使うことができました。

基礎知識について

- 取れる問題を確実に拾う(文章理解など)

- 予想は意外と捨てたものではない

- 難しそうでも明らかな間違いがある肢がある

- 現場思考で常識的に考える

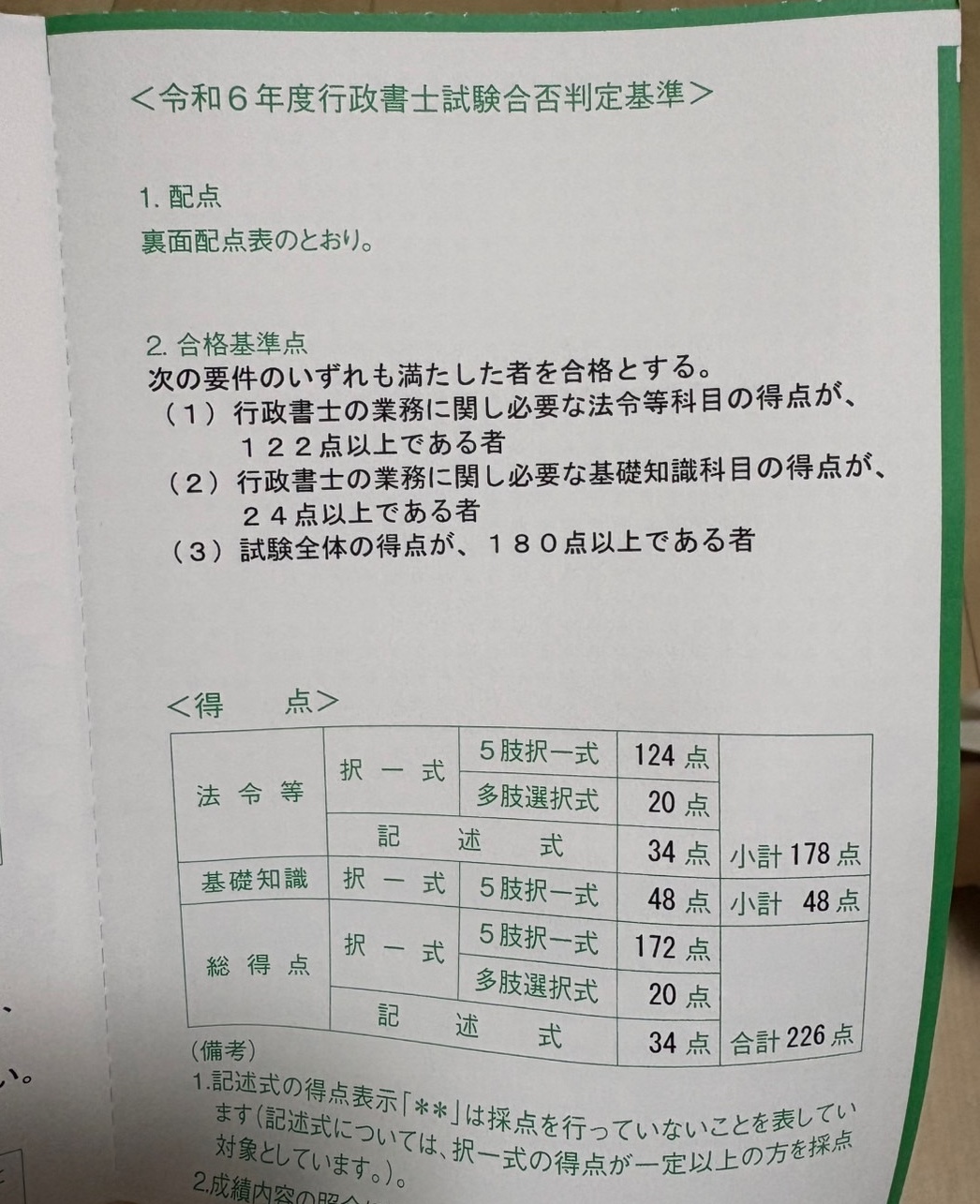

記述と並んでもう一つの鬼門と呼べるのが足切りのある基礎知識だと思いますが、特に私が受験した年からは出題範囲が変更されたため、行政書士法や戸籍法などからも出題されるとアナウンスされており対策に苦慮しました。

とは言え、やはりこの分野に関して言えば毎年どんな問題が出てくるのか分かりにくいので「取れる問題を確実に拾う」ということを意識するほかありません。

その考え方でいけば、行政書士法などは多くの方が最低でも3問出題されるなどとおっしゃっていたのもあり、みっちり?(笑)学習していたのですが、蓋を開けてみればわずかに1問出題されるにとどまり拍子抜けしてしまいましたが、、(しかも簡単すぎた(笑))

しかし、何が出題されるか分からないからと言って予想や対策を全くしないのはやはり良くないです。実際、YouTubeである講師の方が予想されていた部分がドンピシャで出たり、LECの基本問題集で扱っていた問題と似たような問題もあったりしたので予想も捨てたものではないと思います。

また、最後の文章理解3問は多くの方が言われているように、コツさえ掴めば誰でも正解できる問題なので遅くとも試験直前期になったら解く訓練をしておいた方が良いと思います(訓練と言っても基本的には消去法なのでどうとでもなりますが(笑))

このほか、全く学習したことのない分野の問題が出た場合でも、各肢の文章をよく読めばどう考えてもおかしいだろ!(笑)とツッコミたくなるようなことが書かれている場合があります。

これは、LEC専任講師のある方がYouTubeでおっしゃっていたのですが、そういう肢は当然間違いなので、知らない分野の問題が出たとしても諦めずに「現場思考で常識的に考える」ことを意識していれば、自ずと答えは導き出されると思います。

(例えば、”〇〇という条例は、全国のどの自治体でも定められていない”という肢があれば、→どこかの自治体では定めているはずでは?と考えると、その肢が間違いだと気付くことができる)

記述について(合格したいなら)

最後に記述問題について言いたいことは、たとえ分からなくても「最後まで食い下がって1点でも点数をもぎ取る!」ということです。私も本番の記述では、正直まったく分からない問題があり、どれだけ考えても自信のある答えを出すことができませんでしたが、それでも試行錯誤を繰り返し無理やりでも答えを作りました(笑)

そしてその甲斐もあってか、結果的に半分以上の得点を取ることができたので何も書かないよりかは絶対書いた方が良いですし、記述については採点方法が謎な部分もあるので、ニュアンスさえ合っていれば点数くれるだろ!くらいの勢いで諦めずにやった方が報われる可能性が高いと思います(笑)

しかし、端から記述頼みで試験に臨むのは私はオススメしません。確かに記述満点とれれば60点ですが、そもそも記述満点とれるような人ならそれ以外の問題も高得点とれるはずなので、記述だけに特化した人はいないと思うからです。

なので、記述抜きで合格点とれるように学習を進めていくべきです。もちろん年度によっては記述の難易度に差があるかもしれませんが、ああいうのは調整であって記述が簡単であれば代わりに他の問題が難しくなっているはずなのでアテにできません。

また、合格点が180点以上だからと言って180点を目指していたら基準突破することは難しいと私は思います。何事も目標は少し高めに設定しておかないと、超えたいボーダーを超えることは困難になってしまうと思うからです。

非常に分かりにくい例え話をするなら、今日はご飯を1杯だけ食べようと思ったら、食べれたとしても1杯だけだと思いますが、今日は頑張って2杯食べようと思ったら、おそらく最低でも1杯は食べれると思います(笑)

私は何年も掛けて学習する意欲は最初からなかったので、挑戦するなら一発で合格したいと思っていました。なので目標も200点に設定し、もちろん記述対策もしていましたがそれ以外の問題だけで200点超えれるように学習していたつもりです。

飽くまで結果論なので何とでも言えるのかもしれませんが、少なくとも目標を高めに設定して損することはないと思うので、本気で合格したいなら200点くらいを目標点として学習してみても良いと思います!(^^)

コメント